125倍コンデジを使って夜空を撮影

めんどくせぇーNikon Coolpix P1000の望遠鏡のようなコンパクトデジタルカメラを使って夜の写真を撮ってみることにしました。

夜の写真と言っても、自宅の窓から見える星空の撮影です。

まずは、カメラと三脚を取り出して、自宅の窓にセットします。

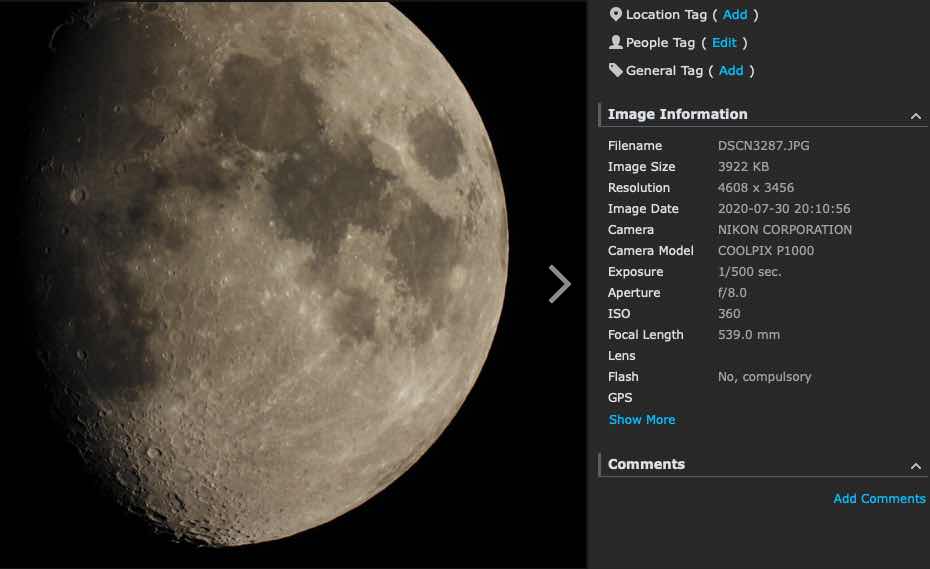

Moon 月

モードは月にするだけです。

Exposure 1/500 sec

Aperture f/8.0

ISO 360

Focal Length 539.0 mm

全てオートで撮影しています。

とっても簡単なのに、写りは抜群ですね。

ピクセル等倍にすると、やはり、小さなCMOSに見られるノイズが多いのは仕方がないかもしれない。

Jupiter 木星

木星の撮影は、モードをM(マニュアル)です。

フォーカスもマニュアルで行います。

レンズ側の調整リングを回転させてピント調整してください。

無限大から少し戻す感じかな。

ISOは100(最低)でないと解像度が悪いようです。

Aperture f/8.0は焦点距離最大(光学系の最大倍率、T端)にすると選択肢はない。

露出時間 1/80 sec

少し暗いが、木星らしい模様が何となく見えています。

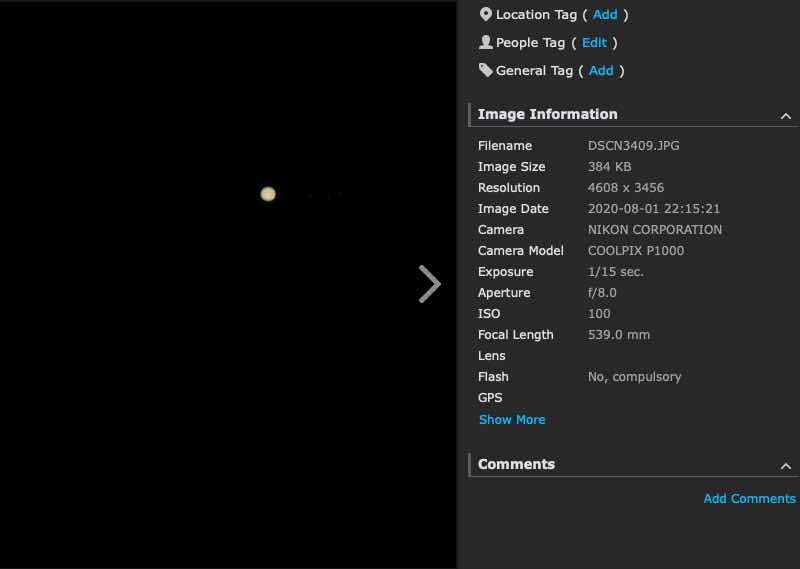

シャッタースピードを長くしてみよう。

露出時間 1/15 sec

木星とわかるような写真になったけれど、撮影中に星が少し移動しているのがわかる。

撮影時間が、1/15 secより長くなると、移動によるボケが多くなってしまう。

このくらいの露出で、やっと、うっすらと木星の衛星が見えるようになります。

1/30前後で調整してみると良い結果になるように思います。

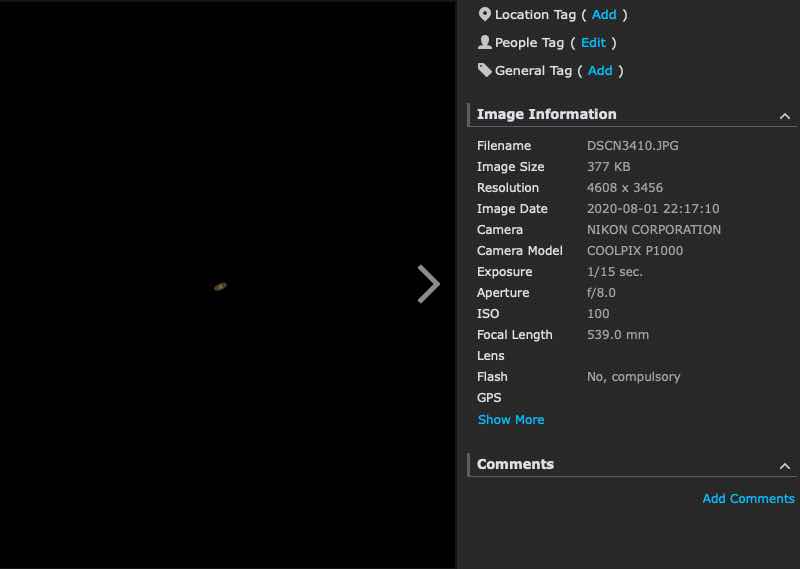

Saturn 土星

木星と同様に、ISO 100、Aperture f/8.0で同じ、

露出時間のみの調整としました。

露出時間 1/15 sec

土星は木星よりもさらに暗いので、露出時間は長めから始める。

土星の特徴である輪っかが見えた。

すごい!

ちょっと暗いか。

露出時間 1/6 sec

輪っかが見えるのは、1/6秒くらいまでで、これ以上の露出時間では、潰れてしまいますね。

1/6秒でも、輪っかが太く見えるので、天球の動きによるボケが多いのだろうと考えます。

これがnikon coolpix p1000本体と三脚で撮影できる基本性能です。

単なるコンパクトデジカメ(筐体は大きいけど)でこれだけの星を撮影できるなんて、凄すぎます。

星の撮影をするのならば、高価な機材をたくさん揃えるのが幸せになれると思いますね。

撮影の肝(キモ)

シャッターのレリーズボタンを押すとその動きでカメラも動いてしまいます。

リモコンでシャッターを押せると良いのですが、持っていなかったので、タイマー撮影10秒後に設定しました。

手振れ補正をOFFにするようにwebサイトには書かれていましたが、ONのままの方が何故か結果はよかったです。

画像関連の設定は、できるだけデジタル処理をしない方向の方が、自然な写真になるようです。

大きなコンパクトデジカメNikon Coolpix P1000で、三脚以外の付属品なしで、ここまで写せるのはすごいと思うけどどうだろうか?

でも、しっかりとした写真を撮るには、他の方法を(望遠鏡など)トライしたほうが良いと思います。

たくさんの写真や動画の保存方法

画像の保存には、大容量の外付けハードディスクが安心便利です。

USB3.0以上ならば、転送スピードも気にならないくらい速いし、オススメです。