車検の日時を予約

車検を行うには、事前に予約する必要があります。

自動車検査インターネット予約システム(独立行政法人・自動車技術総合機構)のサイトからアカウント登録と日程の予約を行います。

https://www.reserve.naltec.go.jp/

車検予定日の2週間前から予約可能です。

あらかじめ、アカウントを登録しておくと、予約当日に焦らなくても良いと思います。

アカウント登録には、

氏名、住所、電話番号、メールアドレス等が必要です。(アカウントIDは登録したメールアドレスになります。パスワードも設定し、忘れないようにしてください。)登録すると、メールが配信され、メールに記されたURLにアクセスするとアカウント登録が完了するシステムです。

車検・自動車検査インターネット予約

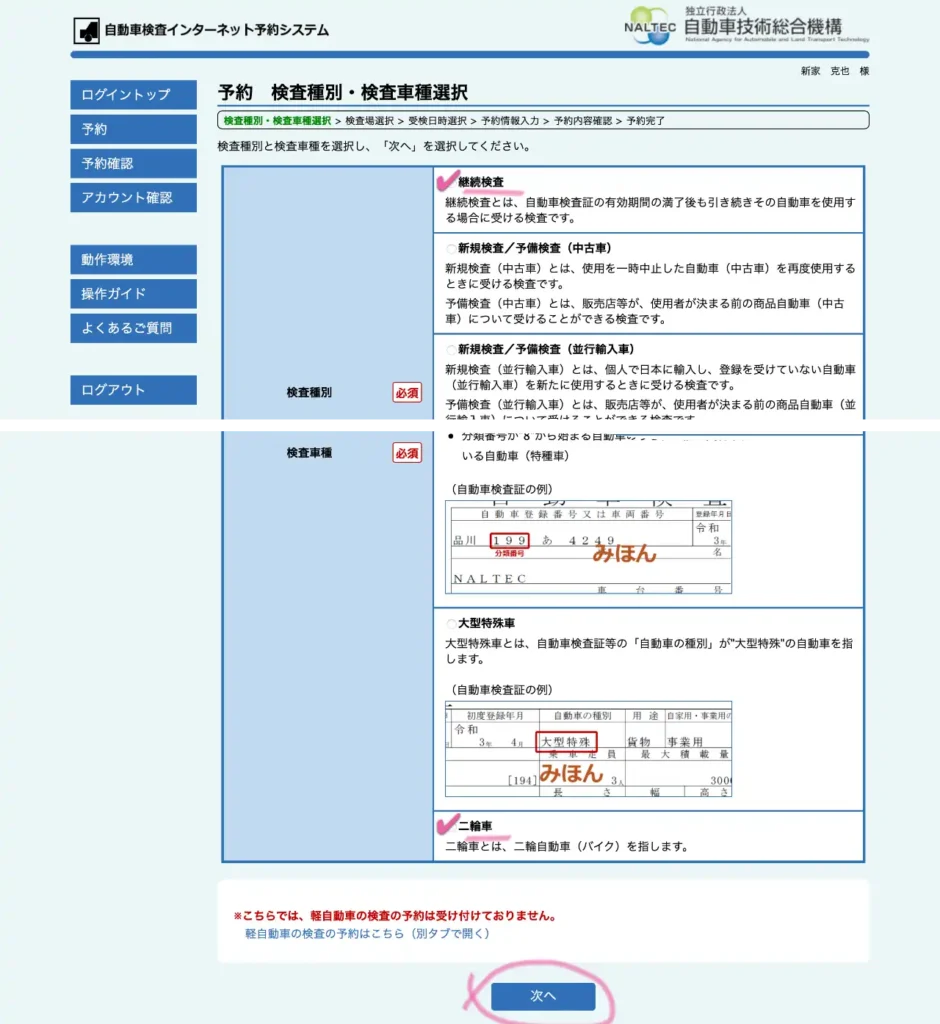

予約・検査種別・検査車種選択

- 検査種別 ->>> 継続検査

- 検査車種 ->>> 二輪車

を選択して 「次へ」

予約・検査場選択

都道府県から選択

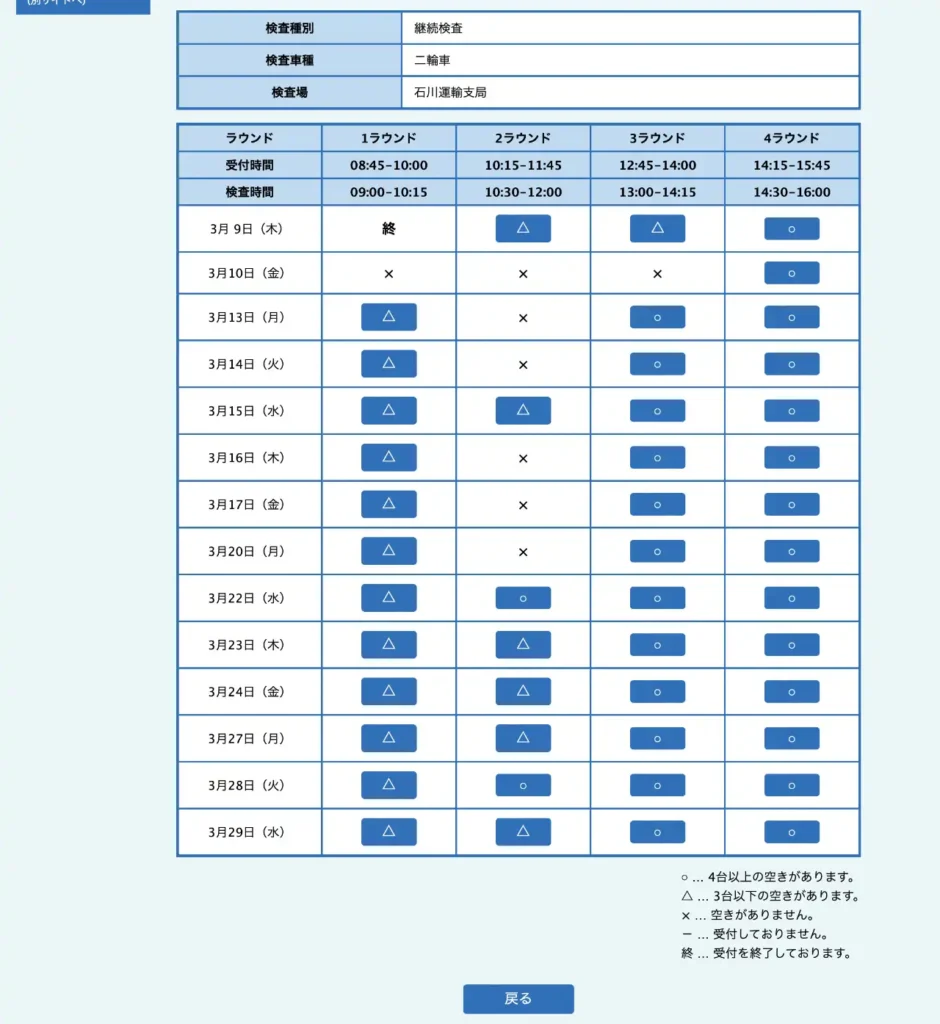

予約・受検日時選択

日時を間違えないように、石川県の場合バイクの場合1ラウンドあたり4台までのようです。

○ —4台以上の空きがあります。

△–3台以下の空きがあります

X — 空きがありません

日時が決定したら、次の画面で、

車台番号を入力して予約を完了します。

登録したメールアドレスに予約されたことが書かれたメールが送られてきます。

念の為、メールアドレスをプリントアウトするか、予約番号をメモっておきました。

車検前に準備する書類等

- 自動車車検証(車検証)

- 自動車納税証明書(自動二輪はシステムで確認できない2023/3)

- 自動車損害賠償責任保険証明書

- 点検整備記録簿

- 現金 2万円程度

- 工具(最低限光軸調整ができること)

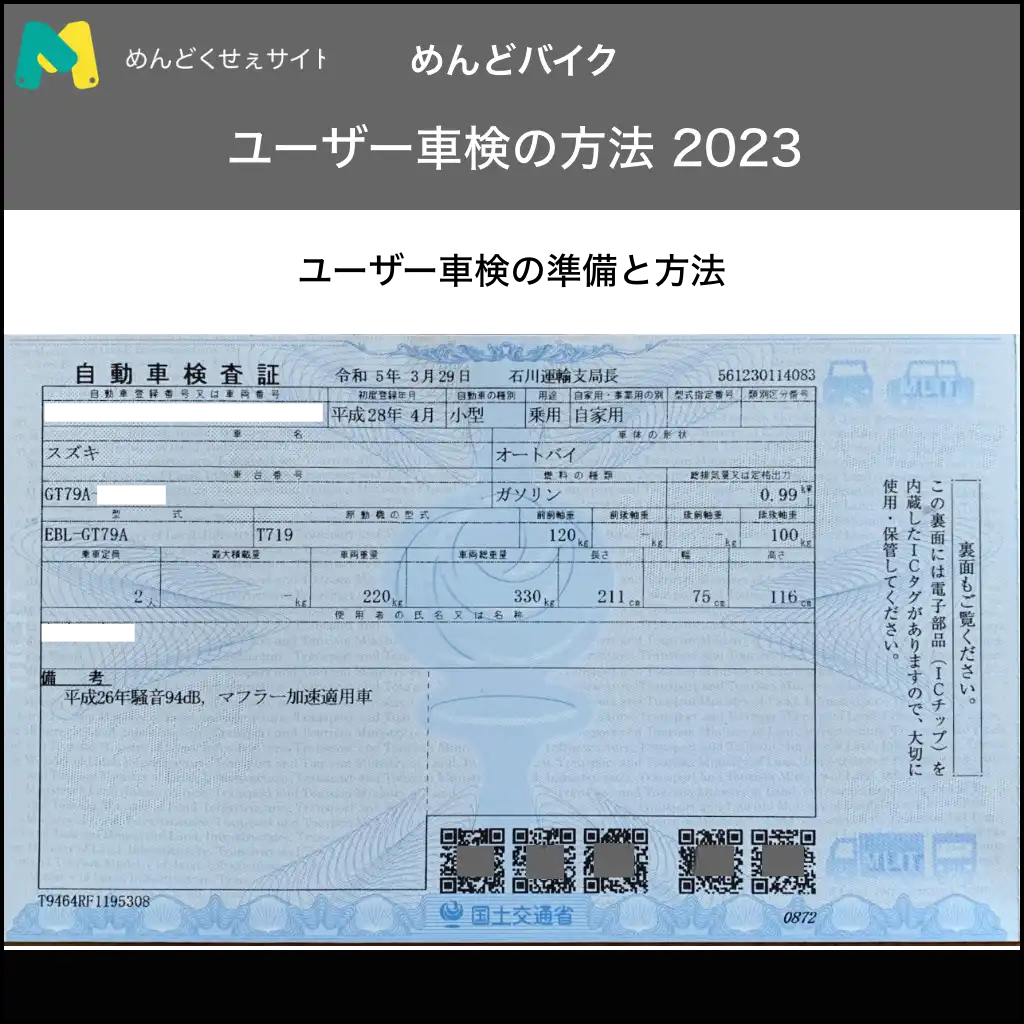

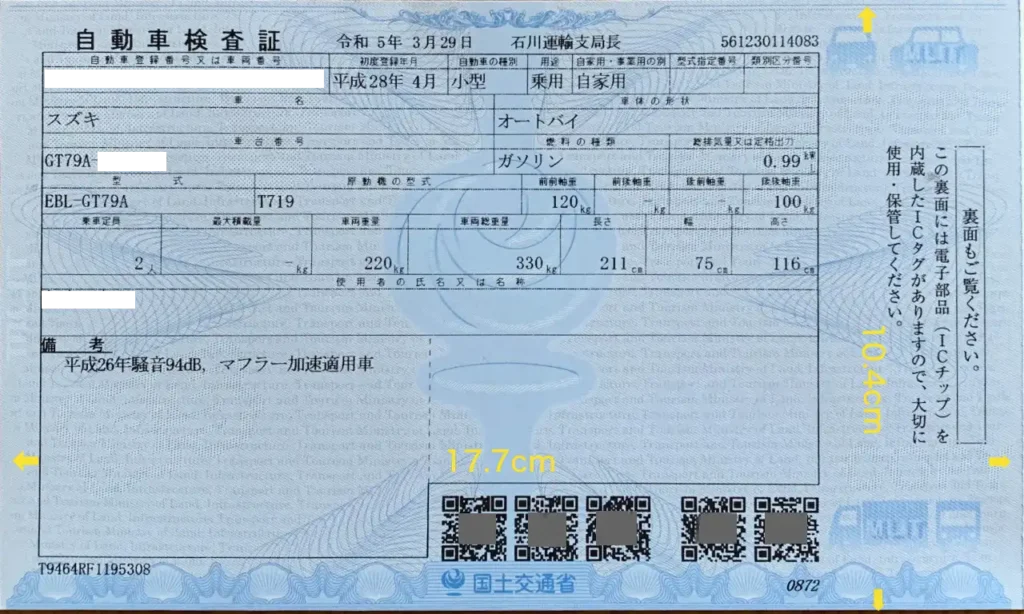

自動車車検証(車検証)

自動車検査証には、自動車登録番号又は車両番号、車台番号等が記されており、重要な書類です。

車検の予約にも必要な番号が記されています。

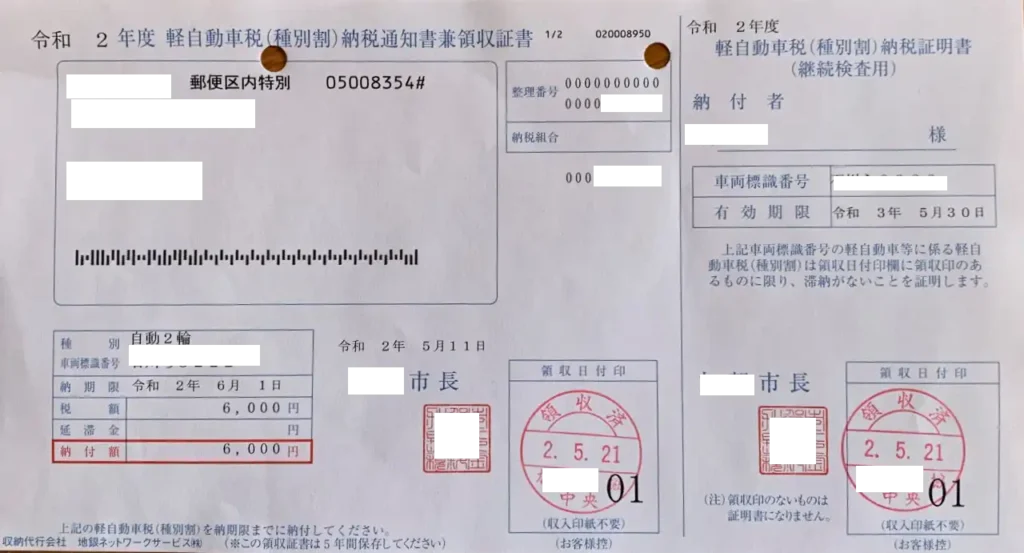

自動車納税証明書

軽自動車や自動二輪の納税は、一年に一度、市町村に支払っています。

金融機関等、コンビニで支払った場合は、領収済印のある領収書を準備します。

領収書をなくした場合や電子決済をして納税証明書が送られて来なかった場合は、市町村役場にて再発行してください。

※軽自動車の場合は、オンラインで納税確認ができるので、今後自動2輪も確認できるようになると思います。

そうなると、自動車納税書は車検時には不必要になる可能性があります。

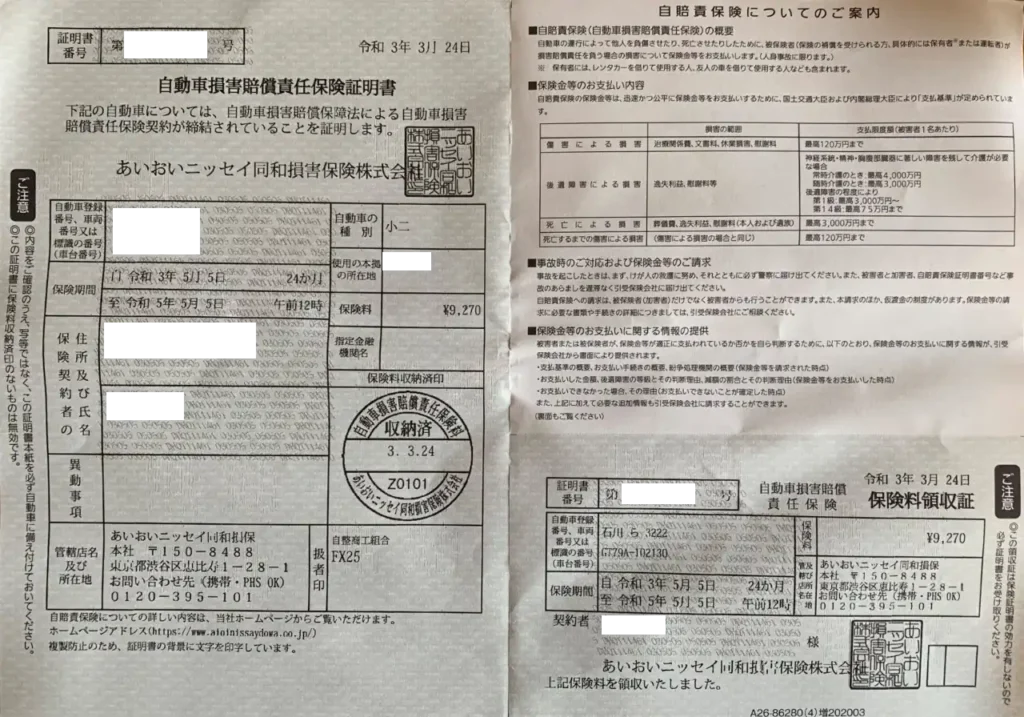

自動車損害賠償責任保険証明書

自賠責保険の証明証が必要です。

この保険証明証を使って、次の期間の自賠責保険に加入することになります。(車検場で加入継続できるようになっていますので、利用すると良い)

車検時には、新の自賠責保険証明証だけでなく、旧自賠責保険の期間が残っている場合は定時する必要があります。

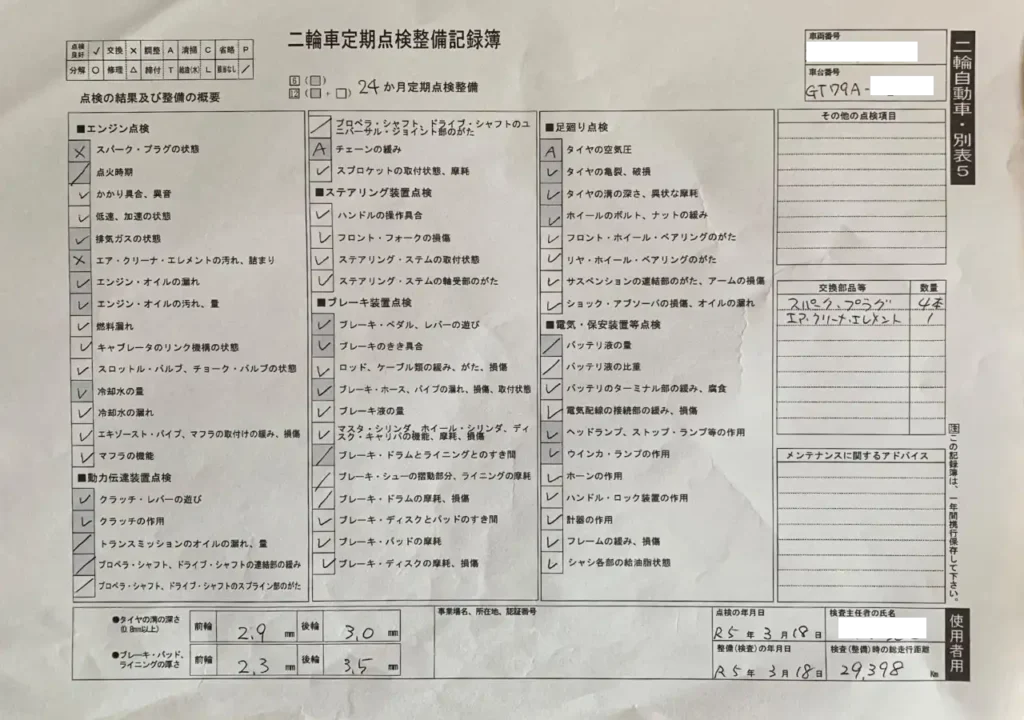

点検整備記録簿

車検の前に、バイクの点検を行います。

点検を行った時にチェックした点検整備記録簿を書き込みます。

車検の流れ

受検受付

自動受付装置が設置されていました。(2023/3)

必要書類3箇所にチェックを入れて、車検証のQRコードをスキャンすると、自動的にプリンターから出力されました。

書類に必要事項が記入されてプリントアウトされるので便利ですが、理解しづらかったですね。

車検の書類について書かれた文書があったので、載せておきます。

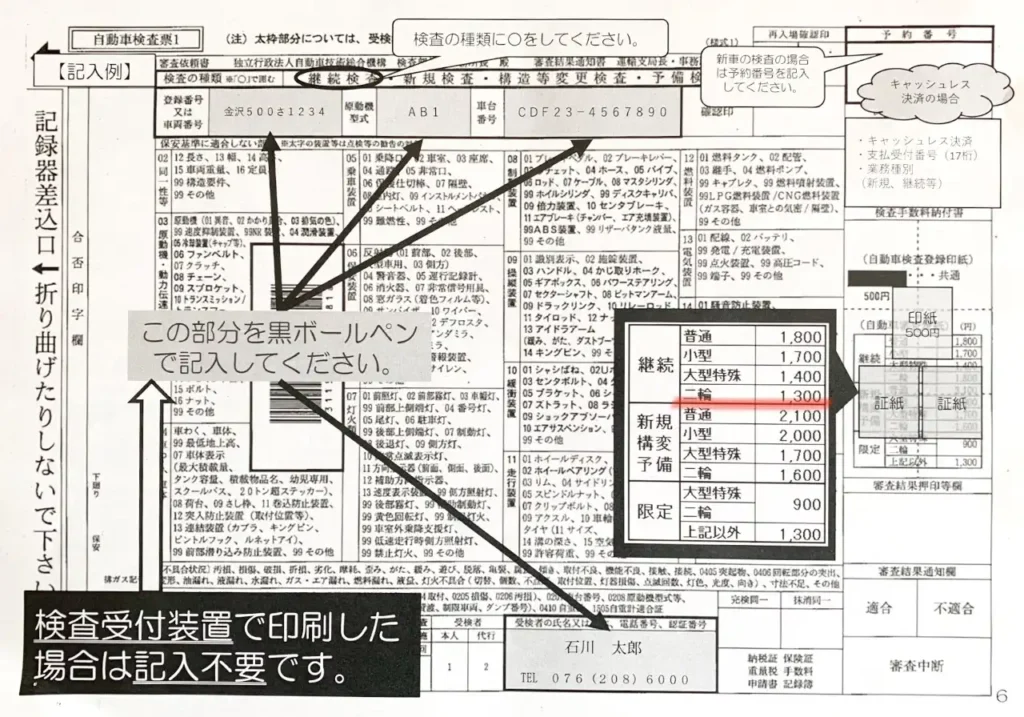

書類の記載

自動車検査票

車検証のQRコードで出力された自動車検査票には、必要事項が記されていました。

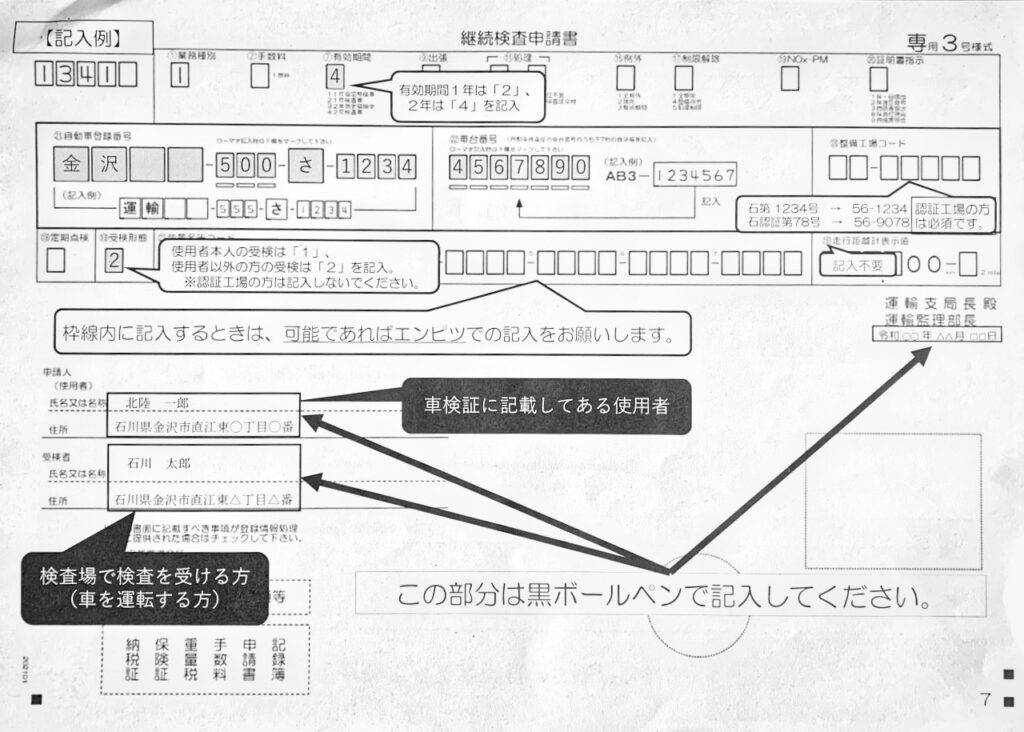

継続検査申請書

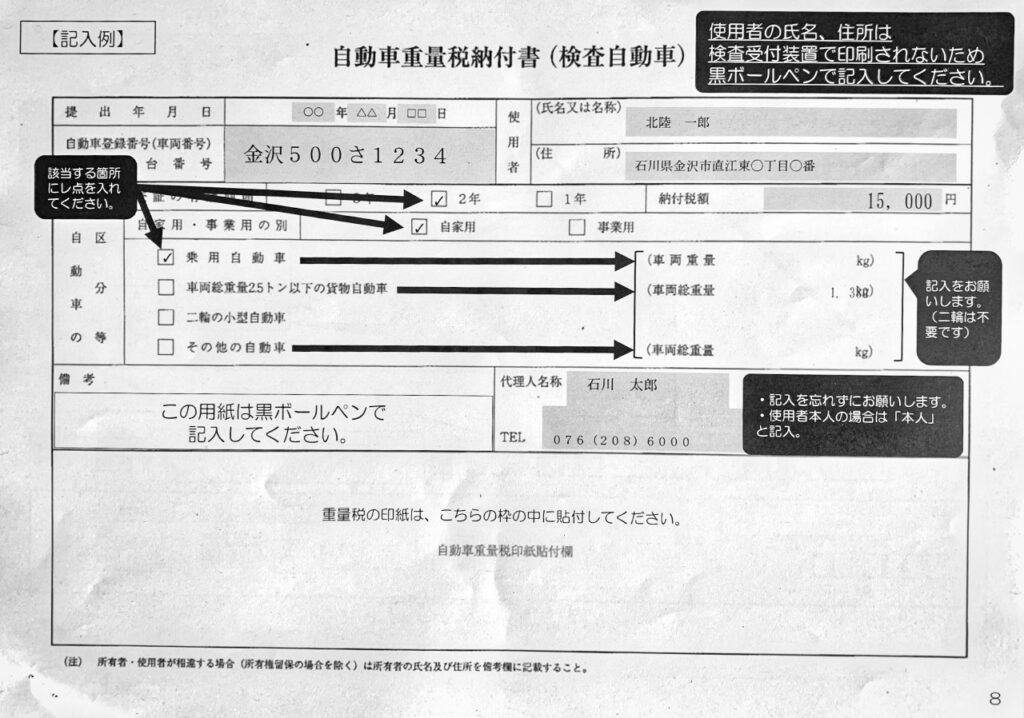

自動車重量税納付書

印紙・証紙 購入、貼付け

印紙販売にて書類を提出すると、係の方が全て貼り付けまでしてくれました。

印紙 500円、継続検査 1300円、重量税 3800円

自動車損害賠償責任保険の継続加入

自賠責保険の期間が切れるので次の車検までの2年間加入します。

車検場のどこかに保険加入の窓口があると思いますので、

自賠責保険料 8760円 2023/3現在

当然、新しい自賠責保険証明書も必要書類です。

次は検査コース

事務手続きが無事終わったら、次はバイクに乗って検査コースに入ります。

四輪と二輪は別コースになるので、2輪のコースで順番に着きます。

コース入り口の注意書き

自動方式二輪コース 受検者注意事項

- 目動車の構造・装置の変更を行っている場合には、あらかじめ相当検査官に申し出て下さい。

- 初めて受検する方及び受検に不安な方はあらかじめ検査)当者に申し出て下さい。

- 最低地上高の低い車両、幅の広いタイヤ又は扁平率の低いタイヤを装着した車両で受検する方は、検査担当者に申し出て下さい。

- 側車付き二輪車及び三輪車は検査担当者に申し出ていこい。

- 前輪でスピード検査を行う事画は、スピードメータ検出選択ボタンを押して下さい。

- 平成18年12月31日以前に製作された車両は、「1日基準適度計」申告ボタンを押して下さい。

- スピード検査はローラをモーターで固転しますので、シフトを「N」で実施し、自重しないで下さい。また、スピード検査判定後

、ローラーが自動停止するまでブレーキをかけないで下さい。 - 再入場車は酸当する申告ボタンを押して下さい。

- 表示器の「前輪をテスタに乗せる」表示を確認したのち、ゆっくりとテスタに楽り入れて下さい。

- 車の中心をテスタの中心に合わせてまっすぐに進入して下さい。

- テスタへの乗り入れ、脱出、その他の動作は表示又は検査当者の指示に従って下さい。

- テスタ上ではハンドルを切らないで下さい。

- デスタに設置されているクランプ装習は、車両を固定するものではありません。

受倹中は転例防止を図ってください。 - ヘッドライト検査の際は、車両の停止位置で正しくテスタに正対させて下さい。

- ヘッドライト検索の築は、通常走行姿勢で受検してください。

- ヘッドライト・テスタの動きに注意して進行して下さい。

- 精気ガス検査車で2サイクル車は、選択ボタンを押して下さい。

- 東間から離れる際は、スタンドを立てる等、転倒防止を図って下さい。

- 検査コース内において車両を後選させる場合は、表示想又は検査担当者の指示に従って下さい。

- 検査コースを通過する場合は、車両に立ち上がって乗車した状態で通行しないで下さい。

- サンダル、スリッパ等運転表置の提作のおそれのある度物での受検はご遠慮下さい。

- 検査担当者の指示に従わずに変換車両を摂作し、車両が破損しても、当方は一切費任を負いません。

- 必要な場合を除き、前後の受検車さとの間に立たないで下さい。また、その間を通行しないでください。

止まれのところで一旦停止して、検査官が来るのを待ちます。

検査官によるチェック

まずは、検査官によるチェックがあります。エンジンを始動して

- 自動車検査票と車検証を手渡して、フレームの車体番号の確認

- 前方から左右のウインカーとクラクションの動作

- 後ろに回って、左右のウインカーとブレーキランプのチェック、手と足のブレーキレバーを操作する

- ハンドルロックの確認

- ハンドル幅の計測

- 主要な部分を軽くハンマーで叩いてゆるみ等の音を確認

排出ガステスター

自動方式に慣れていない方は、検査官に申し出た方が良いと思います。

排出ガステスターはエンジンをあらかじめ始動して、排気温度を上げておいた方が検査に受かりやすいようです。

マフラーの出口にテスターの棒を突っ込んでしばらくすると、テストが終了します。

自動車検査票を所定の機械に入れて検査結果を書き込んでもらいます。

ローラーにフロントタイヤを載せる

事前にスピードメーターのセンサーが前輪・後輪の選択とハイビームの灯数を操作パネルのボタンで選択するか、検査官が付き添う場合は、申告しよう。

フロントでスピードを検知するタイプのバイクの場合は最初にスピードメーターテストがあります。

スピードメーター検査

全面のモニターでスピードメーターが表示されます。

この時 ギアポジションをN (ニュートラル)にし、ブレーキは触らないようにします。

左側の足元にフットバーがあるので、踏み込むとスピード検査が開始されフロントタイヤが回転が始まります。

バイクのスピードメーターを見ながら時速40kmまで上がったらフットバーを離します。

フロントブレーキ

ギアポジションはニュートラルのまま、

前方のモニターがフロントブレーキの表示に切り替わります。

ブレーキの合図で、前後のブレーキをかけます。

リヤタイヤをローラーに載せる

リヤブレーキ

少し前方に移動して、リヤタイヤをローラーに載せます。

前方のモニターがリヤブレーキの表示に切り替わります。

ブレーキの合図で、前後のブレーキをかけます。

ヘッドライト検査

ヘッドライト検査に位置までバイクを進めます。(検査官の指示に従います)

バイクを垂直になるようにしてください。

ヘッドライトテスタが自動的に移動してきます。

全面のモニターの合否が表示されます。

光軸調整は、二輪の車検の最大の関門です。

事前に注意深く調整しても、不合格になることが多いです。

テスターのある整備工場で調整した方が良いと考えますが、個人でも可能です。

全て合格しらた、適合押印

全ての検査が合格ならば、検査コース内にある総合BOXで「適合」押印をもらいます。

車検証・ステッカー交付

運輸支局庁舎に戻り、所定の窓口に書類一式を持ち込みます。

少しの待ち時間で、車検証とステッカーが交付されます。