歴史

富士重工スバルは、航空機を作っていた

水平対向エンジン

初代レガシーのデビューと同時に発表されたEJ20

形式は、ご存知の通り水平対向4気筒エンジンで、今となってはポルシェとスバルのみが市販車で使用している形式となった.

なぜ、水平対向エンジンは、消えていくのだろうか?

コストと横方向に大きい形状、整備性の悪さだろう.

過去には、吸排気バルブをOHVというクランクの近くからロッドと呼ばれる棒で開閉していたり、シリンダーがそれぞれの気筒で別々に取り付けられていた時代には、あまり問題のなかった水平対抗エンジンでしたが、

現代のチェーンやベルトで吸排気バルブを駆動し、水冷のシリンダーを使用するようになって、

直列4気筒と比べて、左右にシリンダーブロック、カム、ベルトが2倍必要になること.

部品点数が多くなることは、製造や組み立てのコストが上昇するのです.

重心が低いと言われる水平対抗エンジンですが、

左右のシリンダーヘッド周りの整備性はフロント駆動では良くないし、フロントタイヤが舵をとるので、整備のための大きなスペースを作ることはむずかしい.

EJ20エンジンがショートストロークに設計された背景には、左右に大きく広がるエンジンだからこその苦肉の策だったのかもしれません.

EJ20のメリットは、

車の中で最も重いとされる部品が低い位置にあること、

さまざまな運動性能に大きく影響します.

もう一つは、回転バランスで、左右方向にピストンが振動を打ち消し合う動きをするのと、等間隔で爆発でき、滑らかな回転をする、ということは、無理な力がかかりにくいので、耐久性は悪くないと考えます.

実際に、自分のEJ20は、10万キロ走行したが、全くのノントラブルだ.

EJ20という長年熟成されたエンジンの良いところ

長年同一形式のエンジンだったので、改善改良されて、熟成されているところが、EJ20の良いところです.

初期不良や、長年使って故障しやすいパーツ、欠点の解消など、それらの対策が行われているところが良い点です.

また、長年レースでも活躍したエンジンなので、たくさんの改良パーツが存在し、たくさんのノウハウが蓄積されていると考えます.

それ以上に、年代の異なる市販車同士でも基本設計が同じなので、年代を超えて新しい市販パーツが使用できたり、エンジンを丸ごとスワップすることも可能になります.

その分、たくさん変更されているので、年式の異なるパーツのポン付は難しいかもしれませんが.

短命に終わったエンジンは、希少価値は高くなるかもしれませんが、パーツの供給がなくなると、維持するだけでも、高額な費用が必要になります.

その点、30年間も同一形式で作られていたEJ20は、モディファイをする、しないを問わず、もしも、壊れても、手間をおしまなければ、ずーと走らせることができるエンジンだということになります.

基本仕様

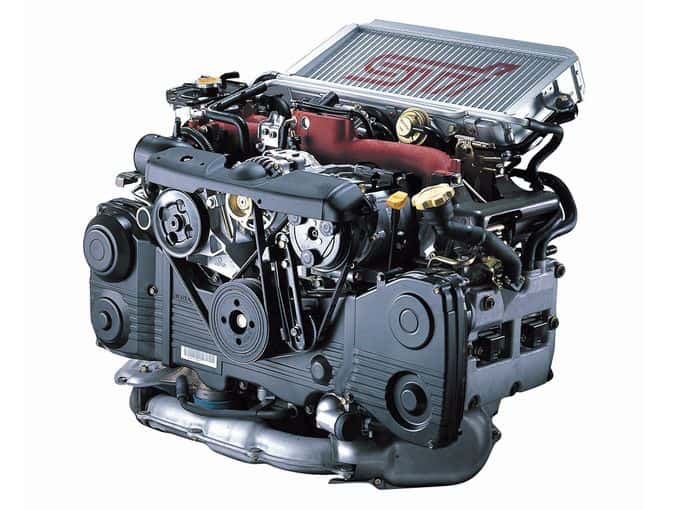

アルミニウム合金製水冷水平対向4気筒4ストロークエンジン

排気量 1,994cc ( 日本仕様は 2L だけどアメリカ仕様は 2.5Lです )

ボアxストローク 92.0mm x 75.0mm ( ボアが大きいので燃料が燃え広がるのに時間を要する )

バルブの駆動方式 タイミングベルト ( タイミングベルトは 走行距離 10 万キロに一度交換するようにマニュアルに書かれている. )

バルブ配置 DOHC (SOHC) 4バルブ

燃焼室 ペントルーフ型クロスフロー ( ペントルーフ型だけどターボエンジンにはノッキング対策でスキッシュエリアはないみたい )

インタークーラー付ターボはツインスクロール、空冷式インタークーラーは大型です.

インプレッサWRX STI GDB-FのEJ20

2021/9現在

EJ207 GDB

エキゾーストパイプは、等長になって、排気干渉が発生しなくなったので、ドロドロ音が消えた.

インタークーラーの入り口が2箇所になった.

約10万キロメートル走行しました.

故障なし.

現在の仕様は、ほぼノーマル

改善・変更点、

で、排気系は現在ノーマルで、とても静かなツーリング使用です.

一時的に、フロントパイプ(メタルキャタライザー)や抜けの良いマフラーにしたら、タービンがよく回ってパワーが大幅に上がりました.

このエンジンは、タービンをいかに回すか考えると気持ちの良いエンジンに近づくと思います.

SUBARU EJ20動画紹介

STIのEJ20型エンジンの生産(組み立て)と歴史の紹介動画です.

特殊な水平対向エンジンのめんどくさい組み立て工程がみられます.

ノンターボのEJ20型エンジンの分解動画ですね.