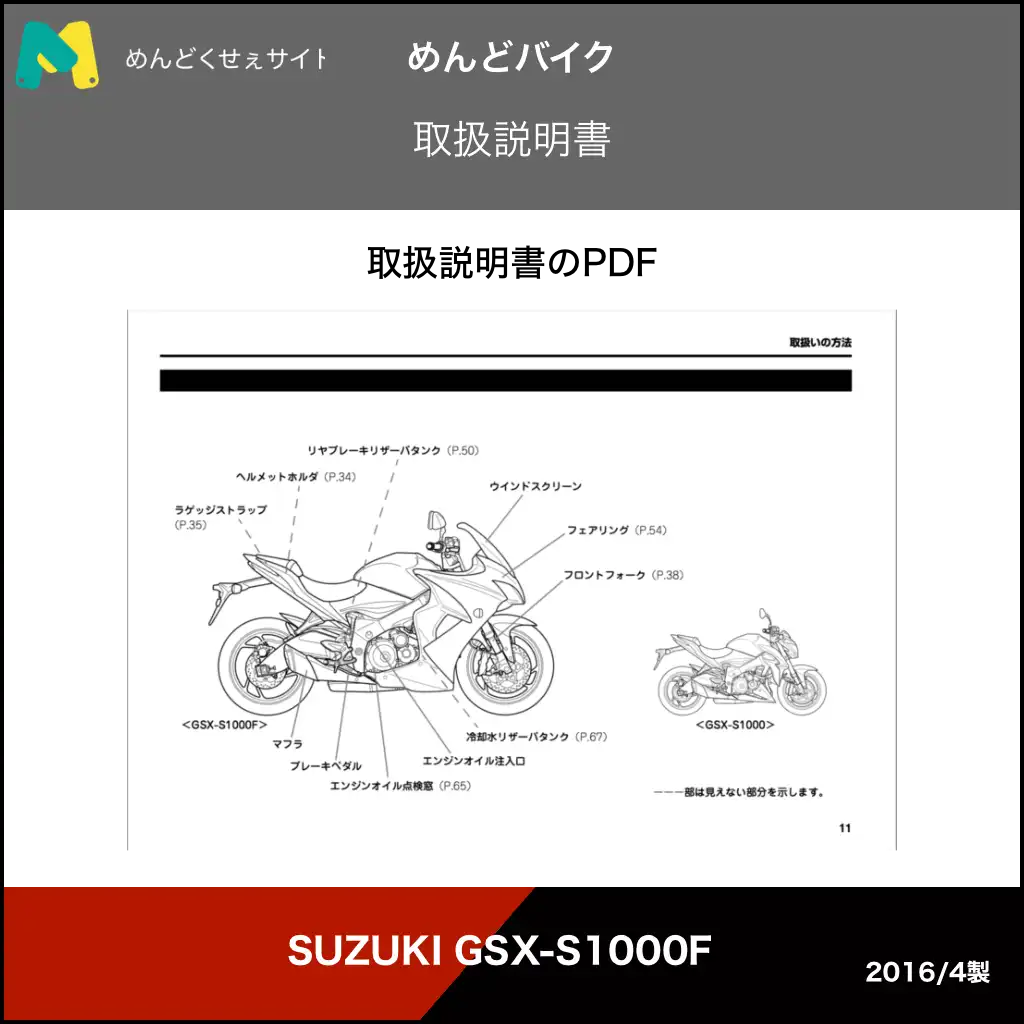

スズキGSX-S1000F3回目のユーザー車検

たまにしか乗らない、GSX-S1000F ですが、ユーザー車検で大型バイクを維持することにしました。(なくなると、新しいバイクが欲しくなるから)

ChatGPTに日本の自動二輪のユーザー車検の方法を質問してみた

日本の自動二輪車検は、一般的には「二輪車検」と呼ばれます。以下は、日本の自動二輪車検の方法の概要です。

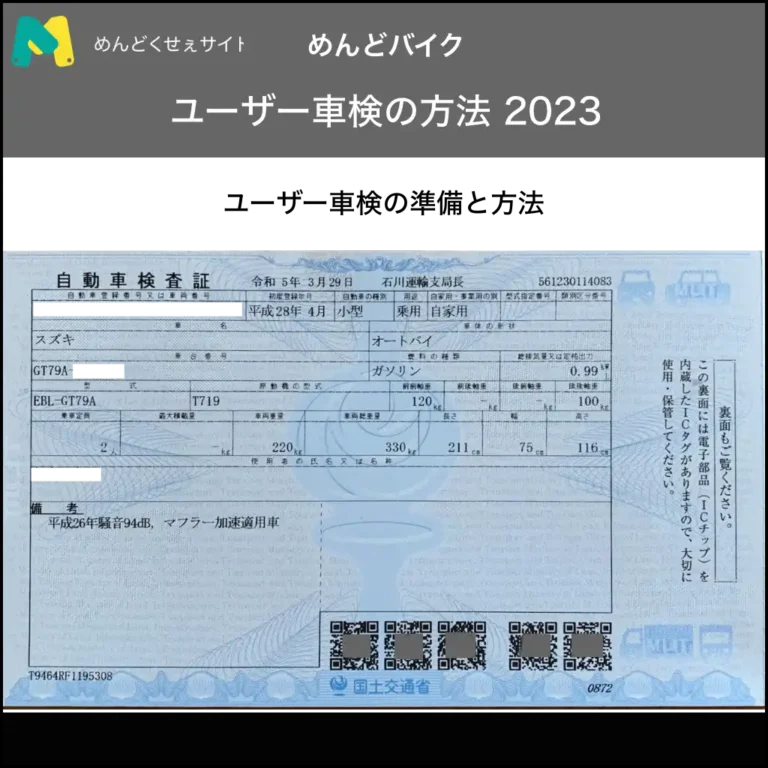

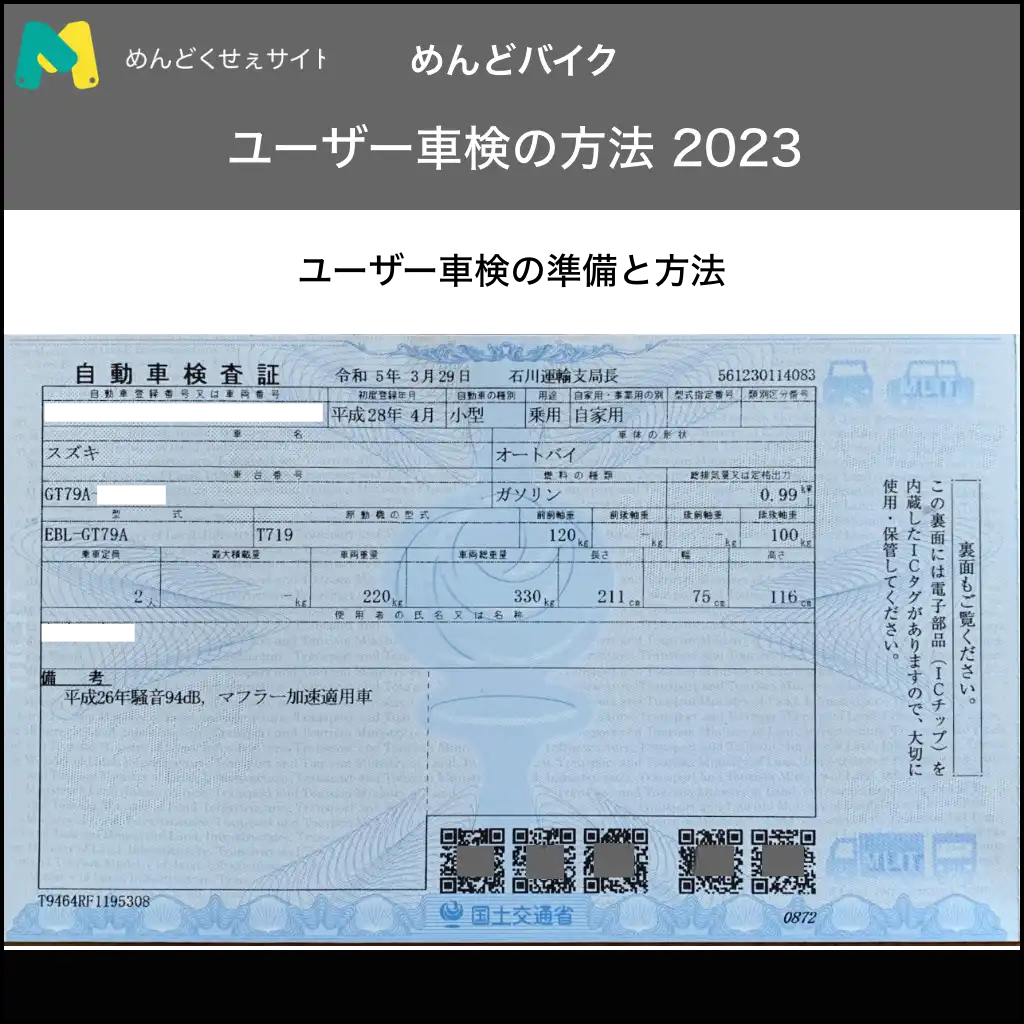

車検証の準備 所有者は、自動二輪車の車検証を用意する必要があります。車検証には、車両の登録番号、車体番号、所有者の氏名や住所、車検の期限などが記載されています。

車両の点検 所有者は、自動二輪車の点検を行う必要があります。点検項目は、ブレーキ、タイヤ、ヘッドライト、ウィンカー、ホーン、排気ガスなどが含まれます。これらの点検項目に合格することが、車検の合格基準となります。

車検場での手続き 所有者は、自動二輪車を車検場に持ち込み、車検の手続きを行う必要があります。手続きは、車両の受付、点検、検査、書類手続きの順に行われます。

車検の合否 車検が終了すると、車検員から車検の合否が伝えられます。合格した場合は、車検証に車検の期限が記載され、車両に合格の証明マークが貼付されます。不合格だった場合は、再度点検を受ける必要があります。

車検の更新 車検の期限が切れた場合は、車検を更新する必要があります。車検の期限が切れる前に、車検を更新することが望ましいです。期限を過ぎてしまった場合は、自動二輪車を公道を走行することができなくなります。

以上が、日本の自動二輪車検の概要です。詳細は、各自治体の車検場のホームページなどで確認することができます。

なかなかの模範ん回答でした。

軽自動車税を電子決済した場合

車検時に必要な書類の一つに「 軽自動車税納税証明書」があります。

ところが、今回は PayPay で支払いをしたのですが、支払いを済ませても基本的には証明書を送付されないみたいです。

軽自動車4輪の場合は、車検時に納税証明書は必要なくなったようですが、2輪の場合は、まだ必要のようです。(2023年3月)

市役所に問い合わせてみると、市役所で発行するので取りに来てくださいとのこと。

なに?

自動二輪が車検の時に、軽自動車納税証明書が必要とわかっているのであれば、納税証明書を本人宛に送付するのが、当たり前のように思うのだが、どうだろうか。(自治体によって異なる)

でなければ、軽自動車同様に、自動二輪も車検時には、必要ないようなシステムをするべし。(軽自動車の場合はネットワークで納税証明書は不必要のようです、ただ納税からシステムに反映されるにはタイムラグがあるみたい。)

なぜ、軽自動車と自動二輪を異なる区分にしたのか疑問である。(ソフトウエア設定で簡単に実現できるはず)

まあ、次回からば、自分の場合は市役所に行くよりもコンビニの方が近いのでPayPayは使わないことにしよう。

コンビニ決済の方がよっぽど簡単!

銀行や郵便局で支払った方が、よかった。

ああ、めんどくさ!

市役所のページに、書き込むところもなし。

最悪!

どこの自治体も同様なのだろうか?

ソフトバンクも何とか言えよ!

これは、2022年にPayPayで軽自動車納税振り込みを行なって、2023年に車検を行なった時の話でした。

地方税共同機構

少し、調べてみました。

LAT (local tax agency) 地方税共同機構が扱っているようです。

都道府県が賦課徴収する自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、運輸支局等がオンラインで確認できるシステムJNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。

「軽JNKS」は 2023年、令和5年1月に運用を開始。

車検時の納税確認情報を LAT が提供するので、納税証明書は不要ということらしい。

自動二輪に関しては、何も書いていない。

他の自治体では、自動二輪の軽自動車納税証明書は郵送するところもあるようです。

車検・自動車検査インターネット予約システム

車検を行うには、事前に予約する必要があります。

自動車検査インターネット予約システム(独立行政法人・自動車技術総合機構)のサイトからアカウント登録と日程の予約を行います。

https://www.reserve.naltec.go.jp/

車検予定日の2週間前から予約可能です。

あらかじめ、アカウントを登録しておくと、予約当日に焦らなくても良いと思います。

アカウント登録には、

氏名、住所、電話番号、メールアドレス等が必要です。(アカウントIDは登録したメールアドレスになります。パスワードも設定し、忘れないようにしてください。)登録すると、メールが配信され、メールに記されたURLにアクセスするとアカウント登録が完了するシステムです。

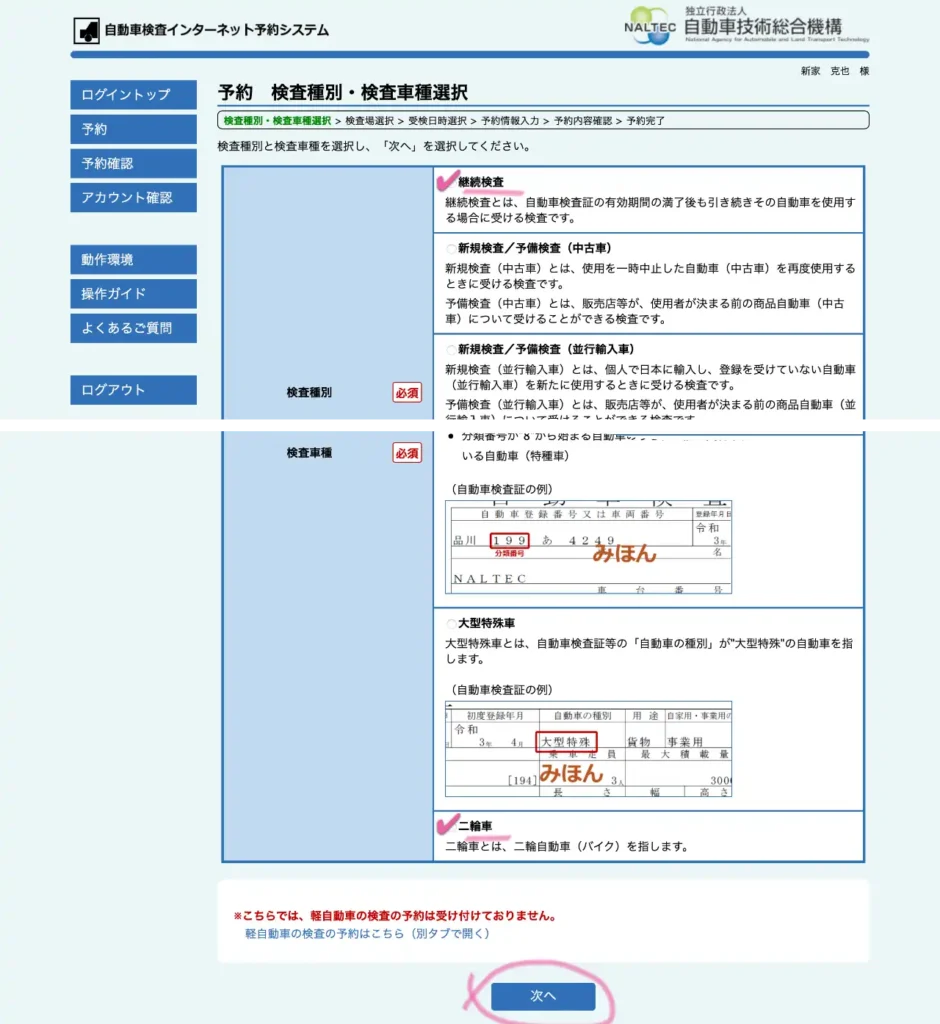

車検・自動車検査インターネット予約

予約・検査種別・検査車種選択

- 検査種別 ->>> 継続検査

- 検査車種 ->>> 二輪車

を選択して 「次へ」

予約・検査場選択

都道府県から選択

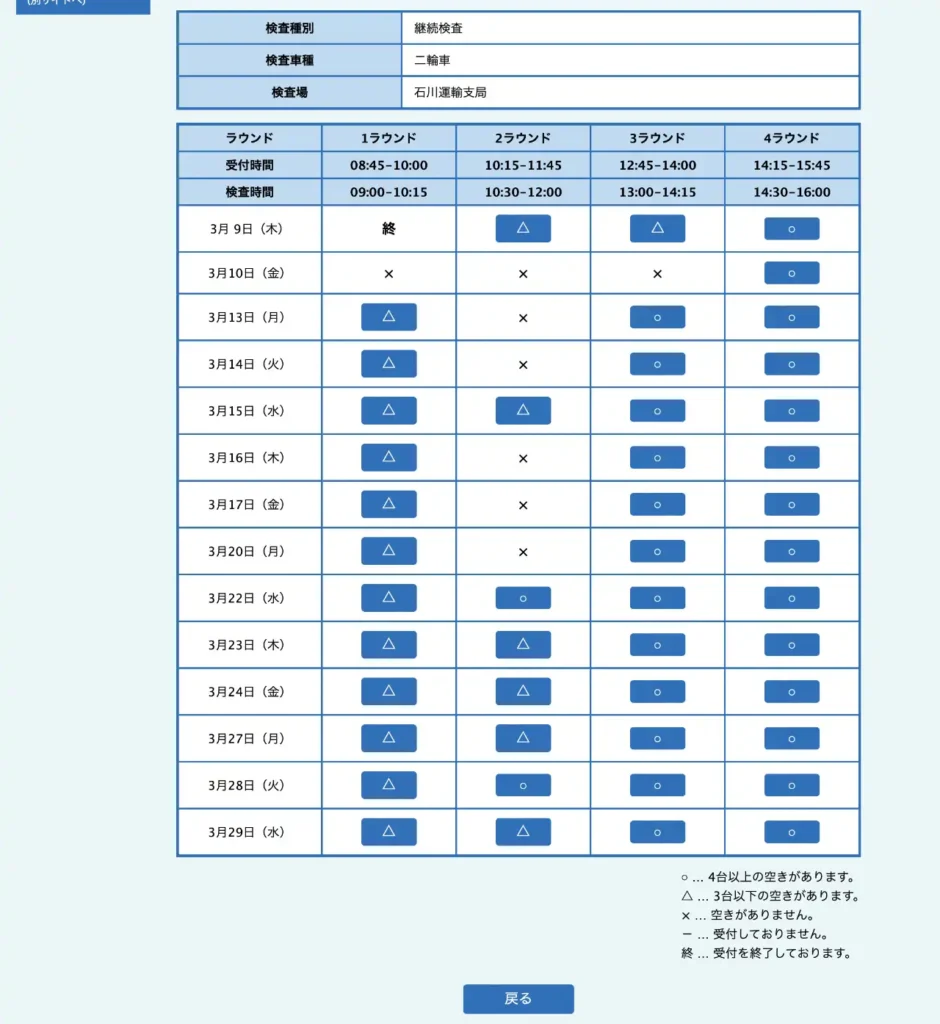

予約・受検日時選択

日時を間違えないように、石川県の場合バイクの場合1ラウンドあたり4台までのようです。

○ —4台以上の空きがあります。

△–3台以下の空きがあります

X — 空きがありません

日時が決定したら、次の画面で、

車台番号を入力して予約を完了します。

登録したメールアドレスに予約されたことが書かれたメールが送られてきます。

念の為、メールアドレスをプリントアウトするか、予約番号をメモっておきました。

車検当日

車両検査場

受検受付(運輸支局庁舎⑥)

距離にして40km程度をバイクで自走していきました。

継続車検 金沢の場合、一番奥の⑥の検査受付装置で車検証のQRコードで自動受付する。

前回は、自動車会館の⑦登録相談所(代書)に書類を提出してご指導していただいたのですが、自動受付してきてくださいと言われました。

前と変更になっていたので、迷いました。

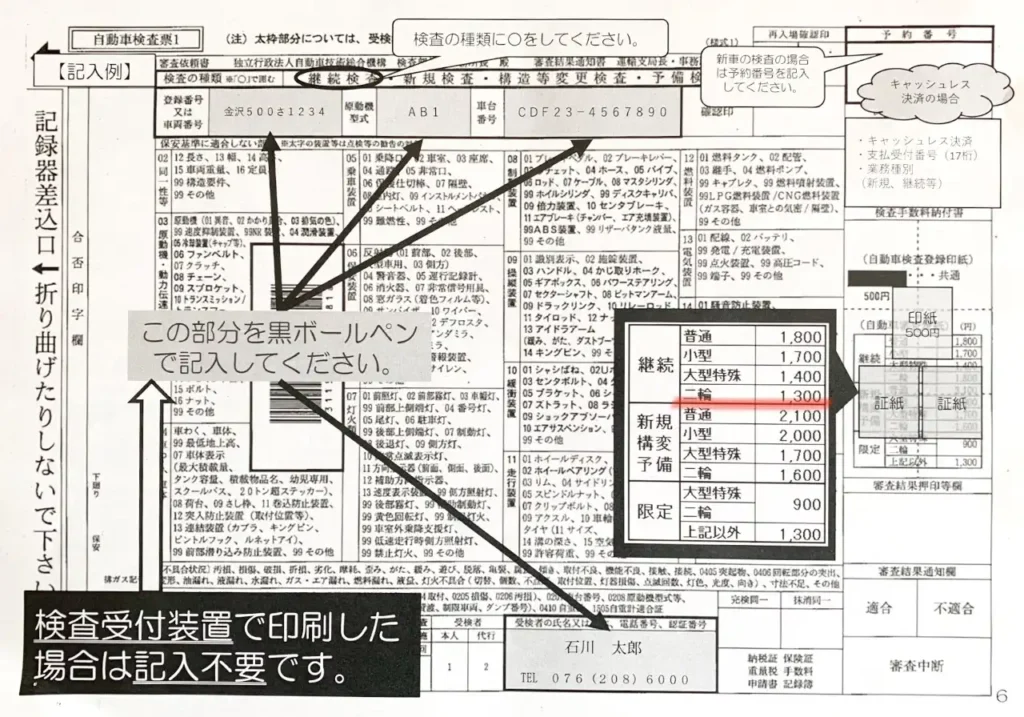

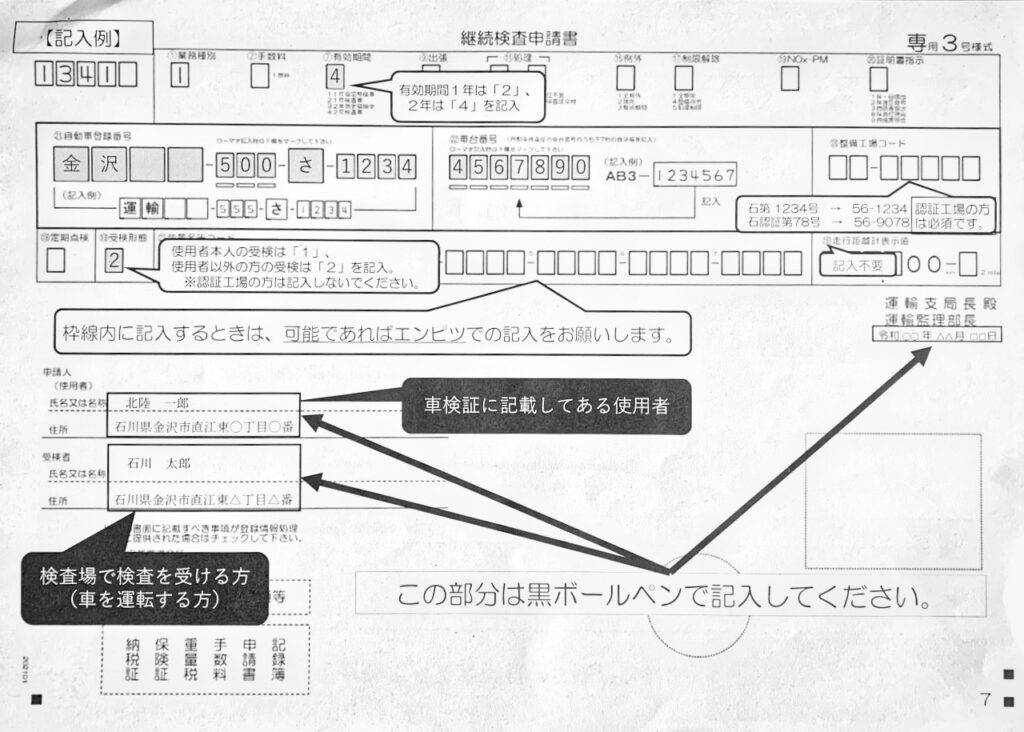

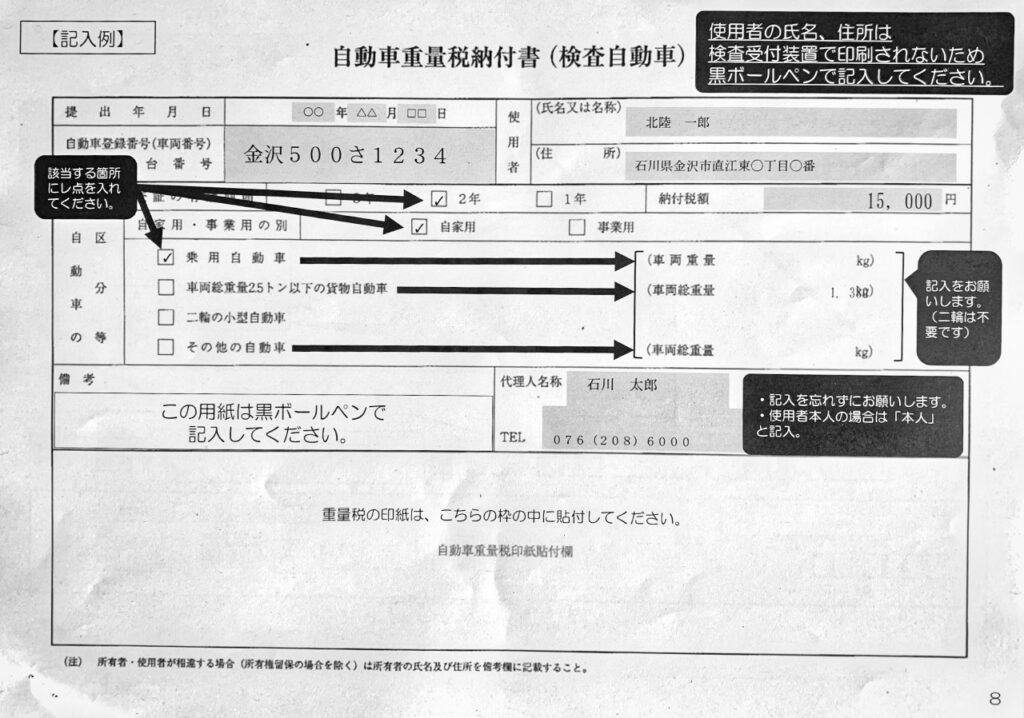

書類記載

自動受付で書類を発行すると、ほとんど自動記載されるので、記載は簡単になったみたい。

自分は代書の親切で記載してもらったが。

印紙・証紙(自動車会館⑩)

⑩印紙・証紙・購入、貼付

書類を渡すと係りの人が印紙や証紙の貼り付けまでしていただきました。

継続検査申請

④継続審査申請へ行くように、なっていましたが、

代書の方から、直接検査コースへ行ってくださいと言われたので、ここをパスしたけど、よかったのかな。

検査コース(二輪コース)

検査官によるチェック

車台番号の確認、灯火類、ホーン、ハンドルロック、足回りブレーキあたりを軽くハンマーで叩く。

今回はハンドル幅の計測を行いました。

実は、ハンドルを交換してあったので、幅が少し足りないと言われ、改造申請もすることに。

めんどくさいけど、仕方がない!

排出ガステスタ

検査官にテスタの同行をお願いしましたが、他の人が来るので待ってくださいと言われました。

排ガステスタだけならば、簡単なので係員が来る前にしました。

エンジンは温まっていたので、排出ガステスタは、あまり時間をおかずに◎◎になって合格です。

検査票を所定の機会に入れるとチェックを印字されます。

ガステスタの間にヘッドライトのロービームから光が漏れないようにマスクしました。

自動テスタの手前で、

- スピードメーターは前輪

- ハイビームは1灯

と申請する。

スピードメーターが前輪か後輪かでテストの順序が変更されるので注意が必要です。

スピードメーター検査

検査官に自動テスタをお願いして、

しかし、GSX-S1000は、スピードメーターを前輪で行っているので、先にスピードメーターの検査をします。

後輪でスピードを計測しているバイクはリヤブレーキの後になると思います。

左足のバーを踏んだままスピードメーターが時速40Kmになったらバーを離す。

合格です。

フロントブレーキ

モニターを見ながらブレーキの合図があったら、前後のブレーキを同時にかける。

リヤブレーキ

モニターを見ながらブレーキの合図があったら、前後のブレーキを同時にかける。

ヘッドライト

GSX-S1000Fのヘッドライトは前から見ると2灯ですが、車検で対象になるのはハイビームだけなので、ハイビームは1灯です。

前回は、1回目の光軸で不合格でしたが、今回の光軸は、一回で合格です。

検査コース総合BOX

全ての検査が合格ならば、検査コース内にある総合BOXで「適合」押印をもらいます

持込窓口(運輸支局庁舎④)

書類一式を提出して、しばらくすると自動車車検証とステッカーが発行される。

2019年3月 17,820円

2021年3月 15,570円

2023年3月 14,360円(今回の車検費用)

改造申請

実は、ハンドルの交換を行なっていてハンドル幅が車検証に記載されている数値と違うことは知っていたのですが、前回まではハンドル幅を計測を行っていなかったので、大丈夫だろうとスルーしていました。

ところが、検査官は新米のようで、しっかりと計測します。

5 cm くらいハンドル幅がせまいので、ダメですと言われました。

どうすればいいですか?

改造申請をすればOKですと言われて

仕方がないので、300円を追加して、改造申請に挑戦です。

検査ボックスで「合格」をもらってから、改造申請をしました。

印紙(自動車会館⑩)

300円で印紙を買って貼ります。

検査コース(測定コース)

測定コースに入って、重量、ハンドル幅、ホイルベースを測定しました。

書類が仕上がるのに1時間くらいかかりました。(予定がなかったので問題はなかったですが、)

改造申請の場合は登録①受付

継続車検の場合は④受付ですが、改造申請をしたので①受付でした。

車検の感想

車検の電子化の過渡期になると考えますが、中途半端なので余計に面倒に感じることが多かったです。

車検証が小型化ICされ、携帯性がよくなり、管理はスマートフォンでも可能になったようです。

車体のサイズ等は別紙に書かれているところがちょっと面倒な感じがしました。

もともと不満はありませんでしたが、全体的に職員の対応は良くなったと感じました。