ドライブチェーン・スプロケット交換CRF250Rally

CRF250Rallyの走行距離 17,000kmを越えたところで、写真のようにチェーン調整の引シロがレッドラインを越えたのでチェーンの交換をすることにした。

前後のスプロケットは、まだまだ使えそうだったのですが、軽量化をしたかったので、この機会に同時交換をすることにしました。

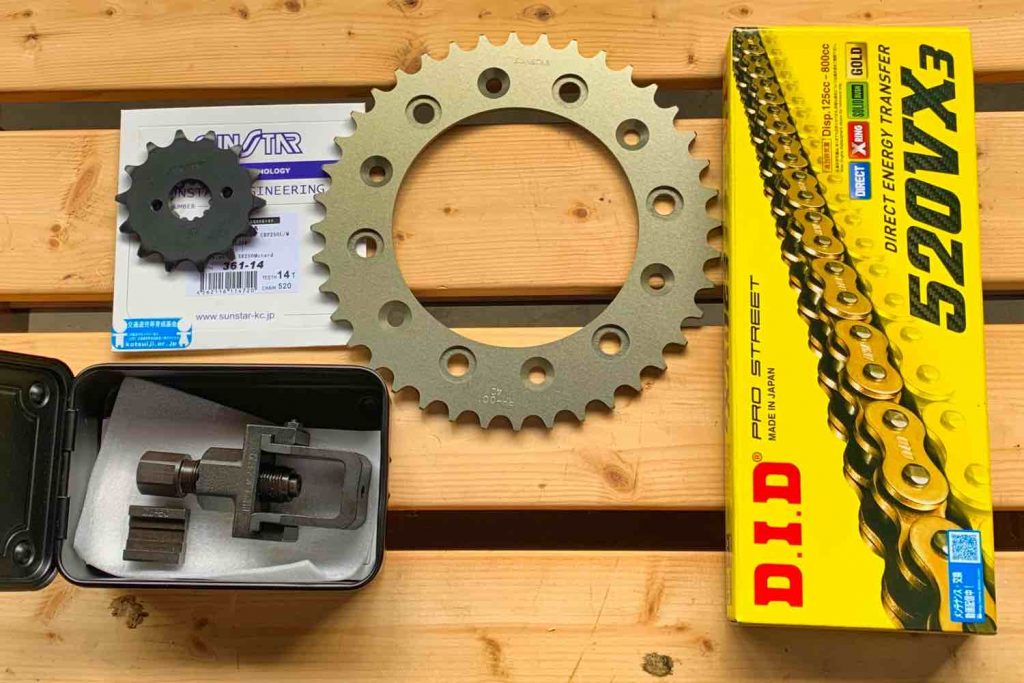

チェーンとスプロケット

サンスターで売られている車種別の専用セット(チェーン520でカット済み、スプロケット前後サンスター製)を購入してみました。

純正リプレイス品なので、色々と調べる手間がなく、簡単にサードパーティの製品を買えるのは、良いと思います。

セットに付属するチェーンの種類を選択できるのですが、今回は定評のあるD,I.Dのチェーンです。

チェーンの性能や耐久性は値段相応と考えますので、好みで選択するのが良いと思います。

ドリブンスプロケット(アルミ製で軽量)およびドライブスプロケットは国内生産のサンスターです。

車種専用セットのスプロケットの歯数は純正と同じなので、異なる歯数を試してみたい方は、別々に注文をする必要があります。

別途購入する場合 チェーン・スプロケット

CRF250Rallyのチェーンだけを別途購入する場合は、チェーンサイズ520を選択すれば良いと思います。

標準のコマ数は、CRF250は、106コマですが、スプロケットの歯数を変更する場合はチェーンのコマ数が増減しますので注意が必要です。

長めの駒数のチェーンを実際に取り付けてみて、不要なコマをカットして取り付けることになると思います。

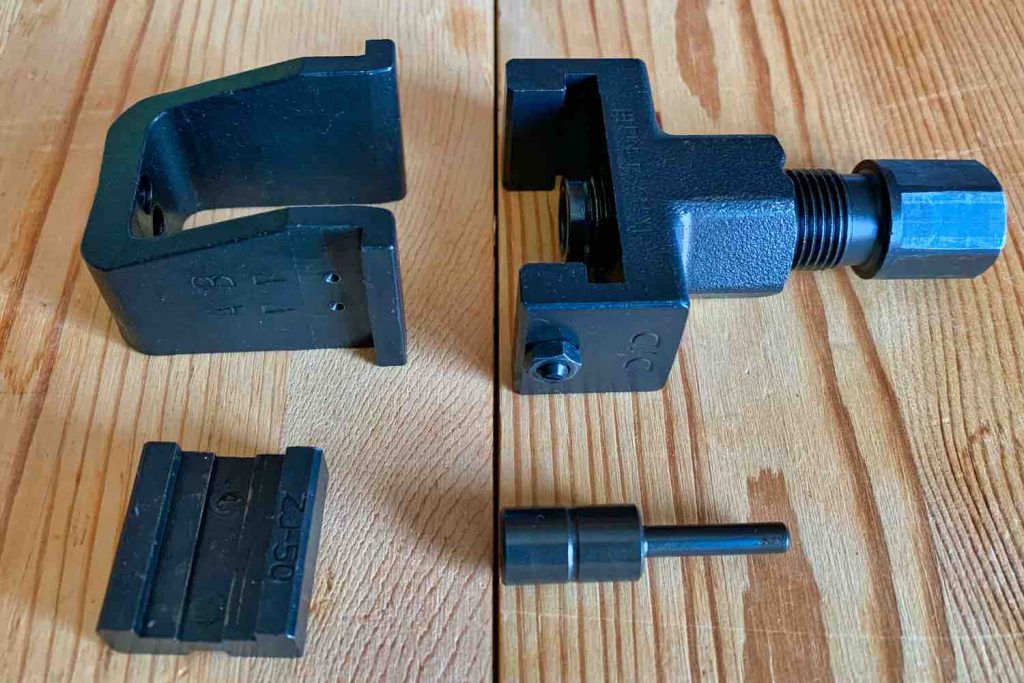

工具 チェーンカッター

チェーンをカットしたりカシメたりするために、D,I.Dの「かし丸君」を別途購入しました。

かし丸君は、少し値段が高い気もしますが、定評があるのと確実に作業ができると評判なので選択してみました。

チェーンカッターで、コマをカットして調整するのが普通です。

ちなみにかし丸君は、チェーンのカット、カシメ等を全てできるようになっています。

CRF250Rallyのチェーンの場合かし丸君#50系を選択してください。

チェーンには、シールチェーンとノンシールチェーンがあります。

ノンシールチェーンは、クリップで切断、結合するので、専用の工具は必要ありません。

シールチェーンは、切断、結合をする道具が必要になります。

今回は、シールチェーンを選択したので専用の工具が必要でした。

車体の固定方法

車体をジャッキアップしてリヤタイヤを浮かせる

バイクの車体を安定させるためにジャッキアップします。(リヤホイールを外してドリブンスプロケットの交換をするため)

チェーン交換の予習

チェーンのみの交換ならば、途中でチェーンをカットして、タイラップで古いチェーンの切れ目と新しいチェーンの切れ目をつないで、古いチェーンを引っ張って新しいチェーンにかけ直して、新しいチェーンをカシメてOKです。

D.I.Dのかし丸君の使い方の動画が、わかりやすいので下の動画からどうぞ!

実際に使用する前に使い方を動画で把握してから作業すると効率が上がります。

チェーン、スプロケットの交換のための分解

リヤホイールを外す

今回は、前後のスプロケットの交換もしますので、リヤのホイールも外すことになります。

リヤのホイールセンターのアクスルシャフトを外す。

写真はプラスティック製のチェーンガイドも外してあります。

ドライブ スプロケット

エンジン側のスプロケットのカバーを外す。

2本のボルトで簡単に外れます。

写真を見るとわかりますが、ドライブスプロケットは、センターロック方式ではなく、ドライブのシャフトにスプロケットが外れないように溝があって、その溝に固定用の金属の板(プレート、フイキシング)がスプロケットにボルトで固定するみたいです。

純正パーツリストから部品番号(錆びていたパーツの部品)

23802-KYJ-900 プレート、フイキシング

90084-041-000 ボルト、ドライブ スプロケットフイキシング

チェーンカット

取り外すCRF250Rallyの純正のチェーンをカットしていますがカシメてあるところが、わかりませんでした。(生産時は、最初から繋がっているチェーンを取り付けているのかもしれませんね)

チェーンの適当なところで、カシ丸君でガンガン締めていくと、ピンが取れてカットに成功です。

ピンの頭をサンダーで削ると記憶しておりましたが、カシ丸君ならば、その必要はないようです。

YouTubeビデオを参考にしてください。

注意:かし丸君は、27mmと19mmのレンチが必要です。

27mmのレンチは標準の工具には入っていない場合がありますので、追加購入することになるかもしれません。(私は、写真のように大きめのモンキーレンチで代用しましたが)

ドライブスプロケット交換

ドライブスプロケット(エンジン側の小さい方)の取り外しです。

スプロケットが空回りしないようにギアをローに入れて、写真の2本のボルトをソケットレンチ10mmで外して、手前の固定用の金具(プレート、フイキシング)をコジコジして引き抜くと、ドライブスプロケットが簡単に出てきます。(少しプレートを回転させる)

結構、錆びていて、びっくりしました。

最近のバイクは錆びづらいと思っていたのですが、まる2年で表面はサビサビになっていました。(チェーンが回転すると雨水や泥水が入ってきますね、洗車の時も)

この部分は、砂ホコリグリスで真っ黒になることが多いのですが、私のバイクは、砂ぼこりだけでした。(林道を沢山走っているから)

わたしは、チェーンの汚れが嫌いで、チェーングリスを塗ってからペーパータオル等でグリスを拭き取ってしまうのが、癖です。

ドライブスプロケットをとりはすした写真です。

カウンターシャフト(錆びてギザギザの溝のある棒)手前の溝にプレート、フイキシングというプレートの溝がずれて挟まって、スプロケットが外れないようになります。(わかりずらい表現ですが、実際に観察するとわかります)

新旧のスプロケットはよく見比べましたが、ほとんど形状は変化なしで、純正でも耐久性のある材質を使かっているように思います。

純正もサンスター製も重さは同じですが、黒い表面処理のサンスター製は錆びづらそうです。

いずれの歯数も14Tです。

スプロケットには車種によって装着する向きがあるので注意してください。

ラリー(CRF250Rally)は、平な面をエンジン側にする。(とサンスターのスプロケットには説明文が入っていました)

ドリブン スプロケット取り外し

リヤのドリブンスプロケットを外しました。

6角レンチとメガネレンチを使用しましたが、結構なトルクで締められていました。

長めのハンドルのある6角レンチが必要かもしれません。(自分は六角ソケットを使用)

左のゴールドぽい方がサンスターのアルミ製のスプロケットです。

右は純正で、こちらのスプロケットの歯は、ほとんど減っていませんでした。

サンスターのアルミスプロケットは純正に比べると半分くらいの軽さに感じましたが、計量は行っていません。(軽量化には敏感です)

バネ下で回転部分の軽量化は、走りに変化に敏感な部分です。

ドリブンスプロケットは純正40Tです。

組み立て

ドリブン スプロケット組み立て

ドリブンスプロケット(リヤタイヤのハブのギヤ)はボルトとナットで締め付けるようになっています。

ボルト側にワッシャーがある。

ナットは、ロックナットになっていて緩み防止です。

このバイクにはドリブンスプロケットとハブはボルトとナットで完全固定です。

今までバラしてきたバイクのリヤハブとドリブンスプロケットの間には、ゴムなどのダンパーなどが挟まれていた車種が、多かったように思いますが、オフロードバイクには必要無いのかな?

新たに取り付けるサンスター製のドリブンスプロケットはアルミ製なので、軽量で見た目はだいぶんいい感じになりました。

純正の梨地の鉄と比べるとオシャレですね。(個人的な感想です)

サンスターのスプロケットの袋には、真円加工技術と純日本国産品(滋賀生産モデル)と書かれていました。

ドライブスプロケット取り付け

カウンターシャフトにドライブスプロケットを差し込んでみます。

カウンターシャフトの錆びの部分には、サビの進行を防ぐ意味で、雨水等で簡単に取れないように固形のグリスを塗布しました。

チェーンの組み立て

D.I.Dチェーンのパッケージの箱にはチェーン本体の他にチェンを連結するコマが写真のように入っていました。

袋を開けて、

連結用のコマの写真です。

右の小さな黒い輪ゴムがグリスが漏れ出さないようにするシールです。

左がグリスの入った袋です。

先のYouTubeビデオをしっかりと理解すると組み立ては難しくないと思います。

チェーンのプレートをはめるときは、他のプレートの幅と同じようになるように、カシメる時はカシ丸の説明書をみると、かしめるアダプターとチェーンのコマの隙間がちょうどなくなるようにと書かれていました。

チェーンの動作もチェックした方が良いようです。

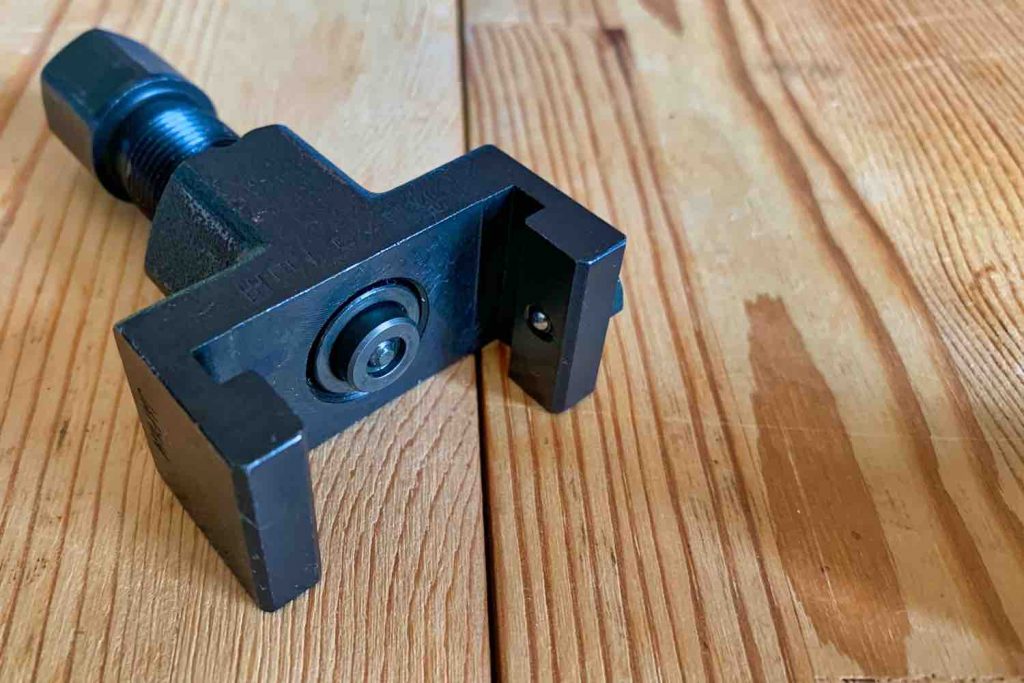

かしまる君について

かし丸君#50に入っているものです。

鋳物のような作りで、頑丈で精巧に作られています。

人の手で作られているのだろうか?

とにかく重量感はあります。

パーツを追加すれば、他のサイズのチェーンにも対応できるようです。

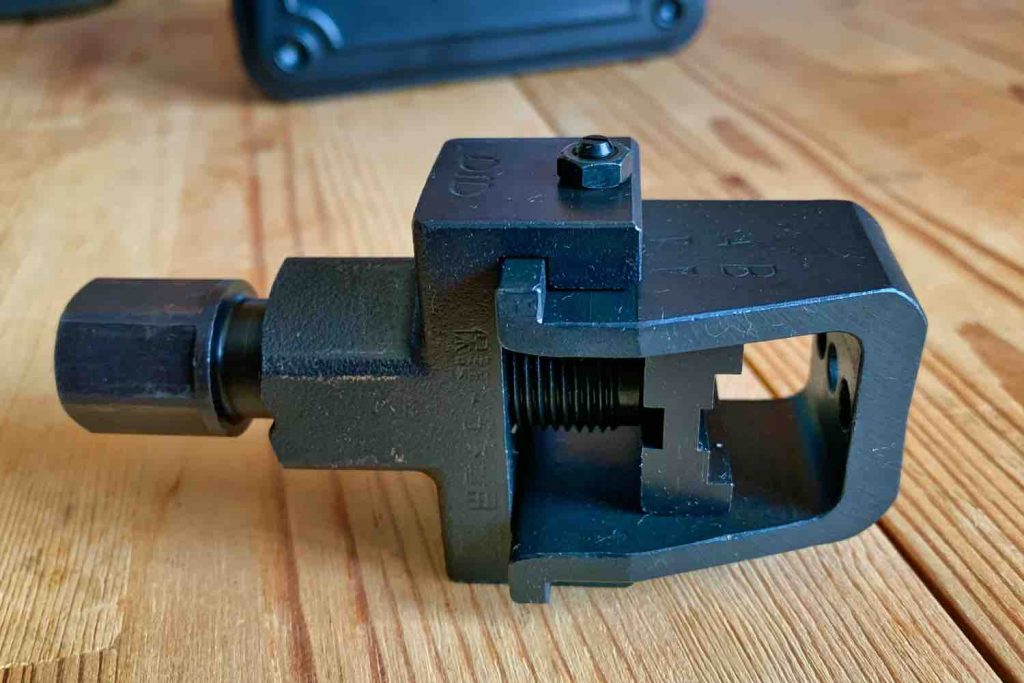

チェーンカットをするときは棒が飛び出るように写真のように組み立てる。

凹の字のパーツに書かれているAの文字にナットが付いたパーツの中心に合わせる。

凹の字のパーツの穴と棒のセンターが合うので、かし丸君のネジを締め込むとチェーンの軸が凹の字のパーツの穴から飛び出る。

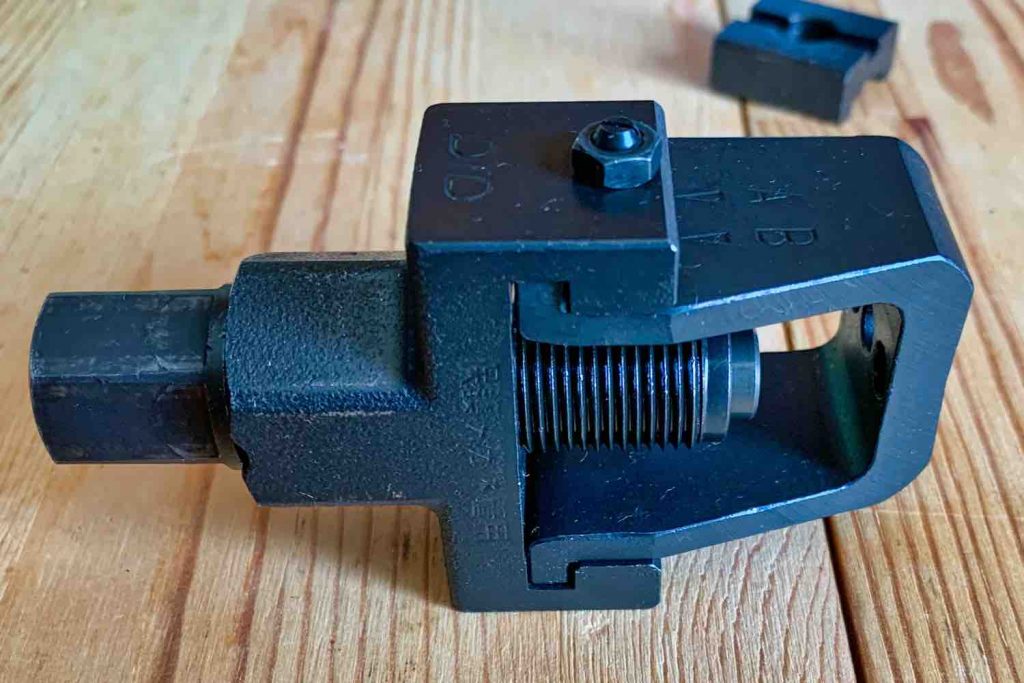

チェーンのジョイントリンクの圧入をする時の組み方。

凹の字のパーツの穴には、チェーンの形と合うように、二つの窪みと間に穴がある。

ジョイントリンクの圧入はAの位置で行う。

圧入の程度は、ノギスなどで他のコマの厚みを測定して同じくらいになれば良いと思います。

チェーンカッターで使った棒を反対に刺すとチェーンのカシメ用になる。

ジョイントのピンの頭をカシメてリンクの固定をするときのかし丸君の写真です。

この時は、Bの位置にします。

チェーンのピンの位置と、カシメる金具の位置を確かめて、じっくりと圧を上げていきます。

カシメる金具の面とジョイントリンクの隙間がなくなるくらいまで絞めれば良いみたいです。

締め過ぎは、チェーンの動きを悪くするので注意が必要です。

2箇所あるので、同様にもう1箇所もカシメてください。

ドライブスプロケット

ドライブスプロケットが外れないようにするための板は、プレートフイキシングという名称みたいです。

こちらも錆びていたので、サビの進行を止めるために、グリスを塗ってから取り付けました。

チェーン交換完了

前後のスプロケットと新品のゴールドチェーンです。

見える部分にゴールドが入ると、ブラックカラーのCRF250Rallyは、目が慣れるまで、ちょっとそこだけ浮いて見えますね。

ボディカラーが赤の場合は、ゴールドは馴染むのですが。

チェーン調整

チェーンガイドを取り付けて、チェーンを張って遊びの調整をします。

CRF250Rally LD(ローダウン)のチェーンの遊びは25-35mmです。(標準のラリーは40-50mm)

スイングアームのチェーンカバーとドライブスプロケットのカバーを取り付けて完成です。

チェーン交換だけならば簡単ですが、前後のスプロケットまで交換すると結構な時間を要しました。

大体、2−3時間くらいだった。(写真を撮ったり汚れを落としたりしながら)

CRF250Rallyのチェーン、スプロケットの今回の仕様

仕様:

フロント品番:361-14(14T)

リア品番:RH-001-40(40T・ジュラルミン)

チェーンサイズ:520 チェーンリンク数:106

チェーンについて

バイク用のチェーンの種類について

チェーンにはサイズの他に、シールチェーンやノンシールチェーンがあります。

■抵抗が少なく軽く回るノンシールチェーン

■メンテナンス注油が少ないシールチェーン

シールチェーンは、チェーンの軸のところにグリスが封入されているので、耐久性は高いですが、回転部分にゴムのようなシールが挟まっていて回転の抵抗になっています。

最近の市販車にはメンテナンスの楽なシールチェーンが付いていることが多いです。

メッキチェーンは、チェーンが錆びるのを防ぐので、長寿命になると記されています。

チェーンのメンテナンスは、メーカーの推奨する走行距離で行えば良いと思いますが、自分の場合は、走行中にチェーンがバタつきだしたなと感じたらチェーンの埃等を取り除いてからチェーンのつなぎ目(シールあたり)をグリスアップして、最後にタオル等で綺麗に拭き取るようにしています。

チェーン交換後の試乗の感想

リヤのチェーン周りの動作が滑らかになりました。

純正で使用されているチェーンのクオリティーが低いのか、劣化なのかわかりませんが、随分と変化したことが、わかりました。

これまでチェーンを変更して、ここまでの変化を体験したことがなかったので、不思議な感じがしました。

ノンシールのチェーンを試してみたいなと思っていましたが、シールチェーンでも、結構フリクションが少なく駆動するのですね。

本当に、リヤタイヤが軽く回るようになったのには、ビックリしました。

パワーの少ないCRF250だから、尚更パワーが上がったように感じるのかもしれません。

CRF250Rallyで、このD.I.Dゴールドチェーン(D.I.D 520VX3)はオーバークオリティかもしれませんが、気に入ったので耐久性を見てからリピートするかもしれません。

オフロードバイクは、砂や埃や泥水など、チェーンにとっては最悪の環境だと思います。

数日のツーリングで使用するのであれば、シールチェーンを使うメリットはメンテナンスフリーまでは行かないけどメンテナンスの頻度を減らしてくれるので、良い選択と考えます。

また、長持ちするのであれば、ランニングコストも減らすことができると考えています。

PS. 燃費が良くなりました

チェーンを交換してから、1000kmくらい走行し、何回か燃料の給油をおこないましたが、

これまでの燃費は、32-34km/Lくらいでしたが、チェーンをD.I.Dゴールドチェーン(D.I.D 520VX3)に交換してから、35-36km/Lくらいになりました.

オイルや点火プラグの劣化が進んでいる状態での結果なので、数パーセントの伝達ロスが少なくなっているのかもしれません.

PS. 一般道のツーリングの燃費は 40km/L 前後 走るようになりました。2023年

チェーンの調整

チェーン交換をして約1000km走行後、チェーンの遊びが多くなってきたので、チェーンの調整を行いました.

初期の伸びだと思いますが、チェーン調整用のボルトを1回転くらい回したかな.

綺麗に汚れを落として、チェーンの継ぎ目に注油して、少しタイヤを回転させて馴染ませ、余分な油分を拭き取って、終了にしました.

1000km走行後

1000km走行後のD.I.Dゴールドチェーン(D.I.D 520VX3)の状態を観察してみた。

リヤタイヤを浮かせて、灯油を付けたペーパータオルで汚れを落とし、チェーンの接続する部分にチェーンルブをスプレーする。

タイヤを回転させると、ノーマルチェーンよりも、ずいぶんと軽く回る。

とても良い状態ですね。

20,000キロ走行後

走行距離が増えていくと、チェーンは伸びるものと思っていたのだが、最近は、チェーンの調整はほとんど行っていないのですが、伸びはほとんど無いみたい。

チェーンを交換して約20、000Km走行しましたが、まだまだ使えそうです。

思った以上に耐久性が高いので、チェーンの交換のサイクルが伸びて、反対にコストパフォーマンスは高いのではないかと思っています。